Après le très convaincant Souvenirs de l’empire de l’atome (Dargaud, 2013), qui explorait les années cinquante sous les angles du design et de la science-fiction, Clérisse et Smolderen proposent avec L’Été Diabolik une nouvelle confrontation avec des mythologies du siècle passé et campent une histoire à la narration un peu plus linéaire que leur œuvre précédente. La majeure partie de l’action du livre qui nous intéresse ici se déroule sur la côte basque durant l’été 1967 et masque derrière une sagesse de façade bien des mystères et des malentendus.

D’emblée, le lecteur est témoin d’un dispositif de récit dans le récit, première strate d’un processus étagé de mise en abyme, élaboré dans le but d’ajouter du trouble à une intrigue qui fonctionne selon une ramification de secrets et de nœuds : le livre débute sur la page titre d’un roman autobiographique du même nom, signé Antoine Lafarge, personnage principal de la bande dessinée, et publié aux éditions Clairville. L’auteur égrène minutieusement au fil des pages les événements qui se sont succédé durant quelques jours de l’été de l’amour et de ses quinze ans et qui, enchaînés les uns aux autres, ont conduit au chamboulement le plus important que sa vie connaîtra jamais, d’un match de tennis endiablé jusqu’à des disparitions en série, et tout autant de questions demeurées lettre morte. Un miroir à facettes est installé, qui apporte des reflets différents selon la position qu’on occupe et poussent le lecteur à chercher les indices qui peuvent relier les fils ; le rôle d’Antoine n’est pas le plus enviable.

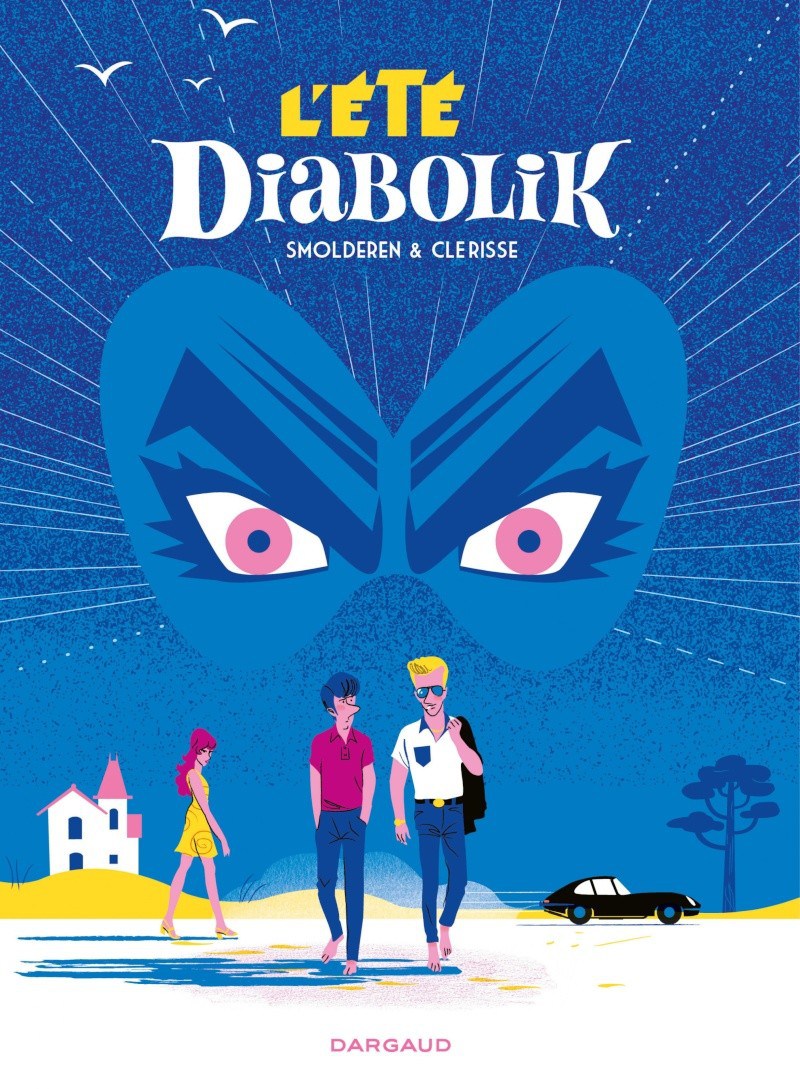

L’Été Diabolik est un exercice très référencé. Les hommages fourmillent et agissent à la fois comme fixateur du sujet et révélateur de l’époque (ou des époques) évoquée(s). En premier lieu, portée comme un étendard, la filiation avec l’histoire de la bande dessinée est énoncée, typographiée sur la couverture avec la police de caractères qui identifie les aventures du masque épouvantable qui nous fixe. Un personnage énigmatique, patrimoine du fumetti italien, dont les récits traduits en français étaient disponibles à l’époque en petits formats dans les kiosques et sur lequel les auteurs appuient, dans l’ombre d’Antoine, leur intrigue, poussant la mystification (et le plaisir personnel de rôder autour des souvenirs) à un niveau supplémentaire de digression dans l’entrelacs d’histoires qui relèvent du réel comme de la fantasmagorie. La part de rêve est omniprésente, qu’elle soit inhérente au récit (la découverte de la sexualité, des psychotropes, le jeu des identités, la question du père en tant que modèle bienveillant ou guide absolu) ou insufflée par l’imagerie convoquée (les couleurs et les courbes de Hockney, le cinéma de Hitchcock, les polychromes de Warhol, les nuits de Degouve de Nuncques, les maisons de Wright, les robes d’Yves Saint Laurent). Les auteurs ont établi un champ d’action riche et rigoureux, sur fond de guerre froide et de flower power, qu’ils nourrissent d’expérience personnelle et d’influences sans pour autant perdre le fil conducteur d’un récit dont ils finissent, au gré d’un saut dans le temps, par reconstituer la pelote. Références assimilées, ils réussissent le tour de force de parler un langage moderne de bande dessinée, d’innover dans une forme de déférence qui, même lorsqu’elle se limite au clin d’œil, vient souligner les évocations. Leur modèle tient autant de l’histoire des arts (et de leur art), des jeux politiques, de l’empreinte des époques que de la manière avec laquelle ils en jouent.

L’élégance de l’image (peut-on encore parler de dessin pour un rendu sans contours réalisé sur palette ?), d’une sensualité rare en bande dessinée, résulte d’un travail gigantesque de documentation et de mise en forme qui aboutit à une perfection des compositions, comme si presque chaque case parvenait à synthétiser des vertus narratives et illustratives. Il faut aussi insister sur l’extrême précision de l’écriture, qui ne déborde jamais sur les images ni ne vient rompre l’équilibre des pages, et dont la limpidité n’exclut ni le lyrisme ni l’humour (« Ce duel n’était pas de ce monde. Sa géométrie mortelle relevait d’un autre logique dictée par les règles d’un rituel barbare qui n’existe que dans certains illustrés »). La combinaison entre l’univers de Thierry Smolderen et le style d’Alexandre Clérisse témoigne de l’existence des convergences artistiques et des possibilités infinies qu’elles peuvent susciter. Gageons que ce n’est qu’un début !

Clérisse et Smolderen L’Été Diabolik Dargaud

Site web de Dargaud.

Acheter l’album en ligne par ici.

Chronique publié à l’origine sur le blog Point de Fuite.

Retrouvez-nous sur