Le film s’évertue à chercher les causes d’un festival plombé d’incidents, créant une rupture avec les images d’Epinal du festival originel. Espérer faire revivre la mythologie Woodstock à date anniversaire en espérant qu’il advienne la même magie, dans une époque différente, tenait déjà de la mauvaise idée.

Que s’est-il passé ? La question, colonne vertébrale du film, est la même que pour Fyre Festival (qui a également eu droit à son documentaire, dispo’ lui aussi sur Netflix, NDR). Cependant fallait-il trois épisodes pour y répondre ? Aux vues du montage, un film de 90 minutes aurait suffi en opérant quelques coupes. Voilà donc un choix formel guidé davantage pour la diffusion plateforme et la mode du format série qu’un choix artistique qui serait banalement justifié par la chronologie : vendredi, l’excitation– samedi, le basculement – dimanche/lundi matin, le chaos.

On apprend que, fin juillet 1999, il faisait très chaud, que sur l’aérodrome de Rome (NY) il y avait peu de zones d’ombres, que les bouteilles d’eau étaient vendues très chères. Il s’agissait avant tout de faire beaucoup de pognon sans vraiment s’en cacher. Au fur et à mesure du festival les gens se sont rendus un peu compte qu’on les avait pris pour des cons. Il faut alors reconnaitre une forme de jouissance aux destructions qui se sont succédées, justifiées quand on voit les conditions proposées par les organisateurs. Qui aimerait prendre une douche à la merde ?

Une organisatrice distribue des sacs poubelle pour nettoyer la mer de détritus. La plupart des personnes ne veulent pas nettoyer sachant qu’ils ont payé « assez cher comme ça ». Netflix, 2022 ©

Pendant 2h30, le montage joue au ping-pong en cherchant à désigner des coupables (Fred Durst, le public, les organisateurs, Michael Lang, le colonel Moutarde…) pour identifier précisément le fiasco. Le responsable n’est pourtant pas la violence supposée des groupes sinon il y aurait des incidents permanents au Hellfest. Ne s’agirait-il pas plus d’un manque d’appréhension de la musique comme un art et non comme un simple divertissement ? La piste est non explorée. Le film préfère cibler le socio-type du spectateur lambda : jeune homme blanc hétéro-testostéroné inspiré par American Pie et Fight Club pour le sexe et la violence, fratboy machiste vociférant à qui mieux-mieux fais voir tes seins. On note que le bilan des viols et des agressions sexuelles est aberrant et illustre la perpétuelle nécessité de la politisation de sa lutte.

La même personne s’en prend à des festivaliers qui détruisent des éléments du festival. Netflix, 2022 ©

Formellement, la voix off devient accablante tant elle cherche à poser des balises là où on aimerait s’en émanciper pour interpréter soi-même les images. Faut-il être à ce point guidé ? On en arriverait pourtant à la même conclusion : rien n’allait, même pas le fait qu’un certain nombre s’offusquait du capitalisme ambiant, allant dans un festival où les groupes indépendants étaient invisibles. Avoir retrouvé des festivaliers (4 sur 400 000) et les faire témoigner semblait une idée intéressante mais leur propos est évidé, il aurait fallu leur laisser de la place et ne pas contraindre leur parole au simple acquiescement narratif, les réduisant à des épouvantails dénués de leur subjectivité.

Wyclef Jean détruit sa guitare sur la scène jonchée de bouteilles de plastique. A l’époque détruire sa guitare semblait cool, réminiscence falsifiée de 69. Netflix, 2022 ©

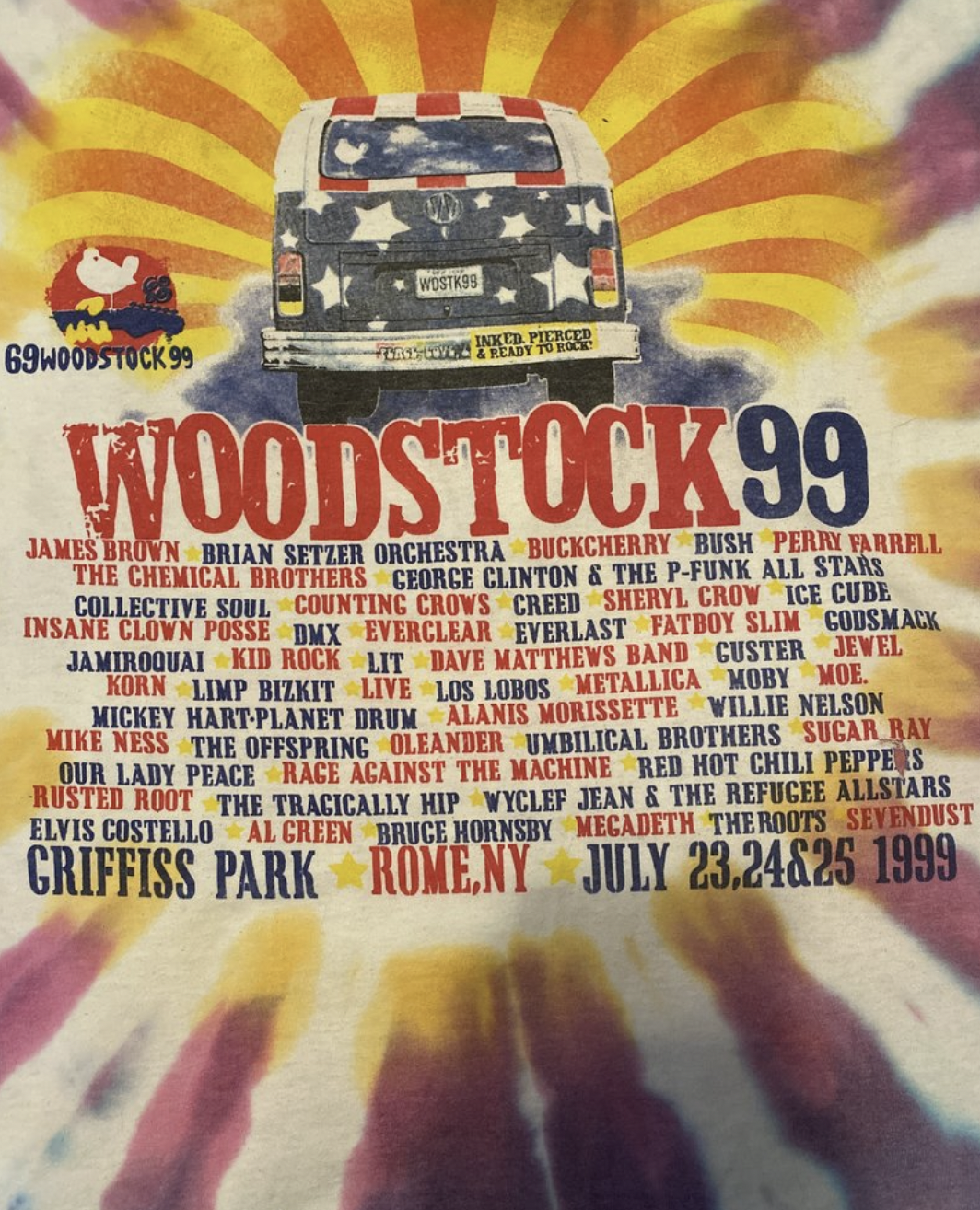

Le film laisse un goût de pathétique. Aux images d’archives, malheureusement sur commentées alors que ce sont intrinsèquement les plus intéressantes, s’ajoutent une litanie d’interviews dont celle du suranné Michael Lang, l’organisateur de 69, 94 et 99 qui ne semble avoir aucune idée de ce qu’il a fait ou de ce qu’il s’est passé pendant trois jours. Lang minimise les incidents et ce n’est pas mieux du côté de John Scher, le producteur… Que dire de leur programmation pot-pourri mélangeant Willie Nelson, Korn, Bush ou Limp Bizkit ? Sur le papier, Woodstock 99 était déjà dégueulasse. J’avais d’ailleurs refusé d’y aller. Recréer de la nostalgie artificielle avec un budget faramineux sans direction artistique en plaçant l’évènement sous le patronage de MTV tout en sous-traitant la sécurité, l’hygiène et l’alimentation tenait de la bêtise plus que du génie. Toutefois, il est certain que beaucoup ont passé un très bon weekend.

Trainweck: Woodstock ’99

Réalisé par Jamie Crawford

Disponible sur Netflix.

Retrouvez-nous sur